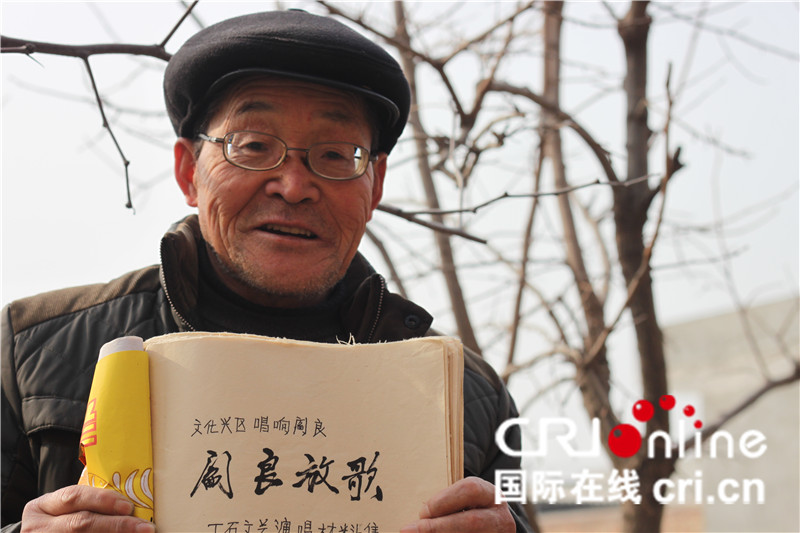

老人给自己的书稿起名放歌阎良。

特殊的人生阅历作品是对对家乡的热爱

39年的教学生涯中,在文艺创作的路上,丁均地确实很忙,只是有些伤痛的记忆,他努力在文字中寻找慰藉。

“大儿子夭折那年我是35岁。”68岁的丁均地没有控制住眼泪,哽咽中他说,那年夏天,一家人正在土坯房下吃饭,年久失修的房子加上连阴雨,墙面突然倒塌,把丁均地2岁的儿子埋在了下面,被砸伤的夫妻俩“疯”了一样从土里抛出孩子的时候,儿子已经停止了呼吸……

丁均地抹着眼泪不愿意再提起那段历史,那个时候与其说他是在拼命地从事文艺创作,倒不如说他是在繁忙的工作中不让自己有空余的时间咀嚼伤痛。“那个时候看见井我都是绕开走,我怕一时想不开自己会跳进去。”

39岁的时候,丁均地有了自己第二个孩子,他给儿子取名“耀华”,如今大学毕业的儿子在父亲的影响下也从事着和文字有关的工作。“雨过天晴太阳红;走出困境就有灿烂的明天。”丁均地一直这么鼓励和安慰自己。

打开毛笔书写的唱词作品“家和万事兴”,想到自己的兄弟姐妹,想起生活的点点滴滴,丁均地说他是流着眼泪完成这个作品的,“家和真得才能万事兴呀,我写这个作品就是想告诉大家这个道理。”

“我是和新中国一起长大的一代人,家乡的变化耳濡目染亲身经历。”

结束采访的时候,丁均地捧着厚厚的书稿,喜剧、小品、快板、秦腔、歌曲等等,一共上百部作品,对比新旧社会,丁均地感慨良多,他说这一生自己对毛主席最亲、对共产党最亲、对社会主义最亲,要用笔讴歌家乡的发展变化,歌颂幸福的生活,“我给自己的作品取名阎良放歌,希望以后能够结集出版!”

喜欢拉二胡。

记者手记:

我一直觉得人生阅历是文学创作者取之不竭的灵感源泉,即使这些阅历中有着敏感的伤痛话题。

有些文学作品是不可复制的,就像丁均地的这些文艺演唱材料,尽管很多词汇直白得近乎“白话”,但这些裹挟着泥土气息的文字,扑面而来,带给我们的却是最长久的感动与感触。(供稿 文/图 冯长涛 编辑 王菲)

见字如晤 陕西师范大学连续15年为新生手写录取通知书2021-07-16 17:32:38

“演艺”里的西安:雅乐寻踪 驻华大使夫人与西安共谱文化交流“交响曲”2021-07-11 17:07:56

2021全球驻华使节西安经贸文化之旅走进白鹿原影视城2021-05-16 16:43:35

“八办”纪念馆要不忘初心、牢记使命、服务发展、开拓创新,持续做好革命文物的保护和利用工作,奋力谱写“八办”纪念馆文物保护利用的新篇章。2019-11-19 17:56:45

从刘家洼考古队获悉,考古队发掘出土了大量的珍贵文物,首次发现了关中地区罕见的金权杖以及山形簋。2019-11-15 10:13:13

本次展览以“光化六合”为主题,意为“道德教化遍及天下”,以十六国末期至隋统一全国之前的历史演进为线索,以于右任先生“鸳鸯七志斋藏石”中的北朝墓志和拓片为核心展品2019-11-11 14:47:29

宝鸡市千阳县第四届西秦刺绣香包节开幕2021-06-06 16:19:42

丝路欢乐世界主题角色动画Miracle(《奇迹》)预告片正式发布2021-05-27 19:22:11

银川市首批“畅游西咸新区”旅游团打卡西咸2021-05-21 11:33:32

VEX机器人亚洲公开赛在西咸新区泾河新城开幕2021-04-03 16:19:01

“中国到处都有意思,我很喜欢中国文化。”这是现就读长安大学的土库曼斯坦籍留学生张依娜来到陕西后的真切感受,也是她选择来中国留学的主要原因。2019-11-20 18:03:02

位于陕西关中平原西部的宝鸡,是华夏始姐炎帝的诞生地,也是周秦王朝的发祥地。2019-11-11 09:47:27

1、“国际在线”由中国国际广播电台主办。经中国国际广播电台授权,国广国际在线网络(北京)有限公司独家负责“国际在线”网站的市场经营。

2、凡本网注明“来源:国际在线”的所有信息内容,未经书面授权,任何单位及个人不得转载、摘编、复制或利用其他方式使用。

3、“国际在线”自有版权信息(包括但不限于“国际在线专稿”、“国际在线消息”、“国际在线XX消息”“国际在线报道”“国际在线XX报道”等信息内容,但明确标注为第三方版权的内容除外)均由国广国际在线网络(北京)有限公司统一管理和销售。

已取得国广国际在线网络(北京)有限公司使用授权的被授权人,应严格在授权范围内使用,不得超范围使用,使用时应注明“来源:国际在线”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

任何未与国广国际在线网络(北京)有限公司签订相关协议或未取得授权书的公司、媒体、网站和个人均无权销售、使用“国际在线”网站的自有版权信息产品。否则,国广国际在线网络(北京)有限公司将采取法律手段维护合法权益,因此产生的损失及为此所花费的全部费用(包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、公证费等)全部由侵权方承担。

4、凡本网注明“来源:XXX(非国际在线)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,丰富网络文化,此类稿件并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

5、如因作品内容、版权和其他问题需要与本网联系的,请在该事由发生之日起30日内进行。